Gadgets: MP3-Player

Der langsame Abschied von behaglich knisternden Langspielplatten und rauschenden Musikkassetten begann Ende der 1980er Jahre mit der Einführung der Compact Disk, kurz CD. Musik war darauf in digitaler Form unkomprimiert gespeichert. Als Speichermedium hatte eine CD eine Kapazität von damals sagenhaften 550 Megabyte. Eine typische Festplatte aus dieser Zeit kam auf nur 20 - 50 Megabyte.

Daran ist leicht abzulesen, dass damalige PCs kein adäquater Speicher für die private Musiksammlung waren. Die Festplatte hätte kaum ein einziges Stück Popmusik in der typischen Länge von 4 Minuten verkraftet. In den folgenden Jahren wuchsen die Festplattengrößen zwar rasch, aber das grundsätzliche Problem blieb bestehen.

Erst Mitte der 1990er Jahre tauchte eine Idee auf, die langfristig den Musikmarkt revolutionieren sollte: Forscher fanden heraus, dass man Musik massiv komprimieren kann, wenn man dabei einige Eigenheiten des menschlichen Gehörs berücksichtigt. Dieses nimmt bei komplexen Klängen einen Teil nämlich gar nicht wahr - den man dann bei Komprimierung und Wiedergabe problemlos weglassen kann, ohne dass dies selbst einem geschulten Gehör auffällt.

Sony machte aus dieser Erkenntnis das erste kommerzielle Produkt: Die Mini-Disk war technisch eine magnetooptische Speicherscheibe, die beliebig überspielt werden konnte. Die zugehörigen Player übernahmen bei der Aufnahme die Digitalisierung und Komprimierung. Die Mini-Disk war deutlich kleiner als eine herkömmliche CD und dadurch besonders für tragbare Musikabspieler in der Tradition von Sonys Walkman geeignet.

Gleichzeitig wuchs die Verbreitung eines neuen Speicherformates für Audio-Informationen: MP3. Musik konnte damit ohne hörbare Verluste auf etwa 10% ihrer ursprünglichen Größe gebracht werden - und plötzlich wurde jeder halbwegs aktuelle PC zum potenten Musikarchiv und durch eine Soundkarte auch gleich noch zur Jukebox. Mit wenig Aufwand konnten auch umfangreiche CD-Sammlungen rasch in handliche MP3s umgewandelt werden.

Beflügelt wurde dies durch die Erfindung von Musiktauschbörsen. Im Internet konnte man zwar prinzipiell schon zuvor Musikdateien unter Freunden tauschen. Nun gab es aber eine zentrale Anlaufstelle mit einer leistungsfähigen Suchfunktion. Einfach den gewünschten Titel eingetippt und schon konnte man aus einer Trefferliste den gewünschten aussuchen. Die clevere Idee dabei: Wer Musik aus einer Tauschbörse herunterlud, wurde gleichzeitig zum Anbieter des eigenen Musikarchivs für andere Tauschbörsennutzer.

Zunächst fand die Nutzung von Tauschbörsen in einer rechtlichen Grauzone statt und wurde später durch neue Gesetze illegal, was der Popularität von Napster, Gnutella und Morpheus aber keinen Abbruch tat. Viele - meist jugendliche - Nutzer bauten sich eine Musiksammlung auf, ohne dafür zu bezahlen. Schon bald gingen die CD-Verkäufe zurück und die Musikverlage sannen auf Abhilfe.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommen würde, ein tragbares Abspielgerät für MP3-Dateien zu bauen. Es ist bezeichnend, dass die ersten Geräte dieses neuen Typs nicht von den etablierten und traditionell mit den Musikproduzenten verbandelten Hifi-Herstellern kamen, sondern von unbekannten Firmen, die eher aus der IT-Branche stammten.

Als erster MP3-Player gilt der MPMan F10 des südkoreanischen Herstellers SaeHan. Er kam im Sommer 1998 auf den Markt. Der eingebaute Flash-Speicher fasste 32 MB. Mehr war aus Kostengründen kaum machbar. Das reichte für gerade mal 8 bis 10 Musikstücke. Da der Speicher fest eingebaut war, musste zur Datenübertragung das ganze Gerät an einen PC angeschlossen werden. Dazu diente eine parallele Schnittstelle. Das Gerät kostete 250 $.

Im gleichen Jahr stellte Diamond Multimedia, ansonsten z.B. als Hersteller von Grafikkarten bekannt, den RIO PMP300 vor. Er hatte ähnliche technische Daten wie der MPMan F10, allerdings in etwas ansprechenderem Design. Eine Klage der US-Plattenindustrie gegen den Verkaufsstart des Geräts scheiterte. Das Nachfolgemodell RIO500 war 1999 der erste MP3-Player mit USB-Anschluss. Zudem war er über die eingebauten 64 MB Flashspeicher hinaus durch SmartMedia-Speicherkarten erweiterbar. Ein kleines Rädchen an der Gehäuseseite diente nicht nur der Lautstärkeregelung, sondern wahlweise auch zur bequemen Navigation im Musikbestand. Das Display konnte die Dateinamen im Klartext anzeigen, ebenso die in den Dateien enthaltenen Metainformationen (MP3-Tags) mit Titel des Stücks, des Albums oder dem Namen des Interpreten. Der RIO500 hatte etwa das Format einer Zigarettenschachtel und kostete umgerechnet 300 Euro. Seither haben MP3-Player an Größe und Gewicht verloren und an Speicherkapazität, Displaygröße und Bedienkomfort zugelegt. Die wesentlichen Funktionen waren jedoch in diesem Gerät von 1999 bereits enthalten.

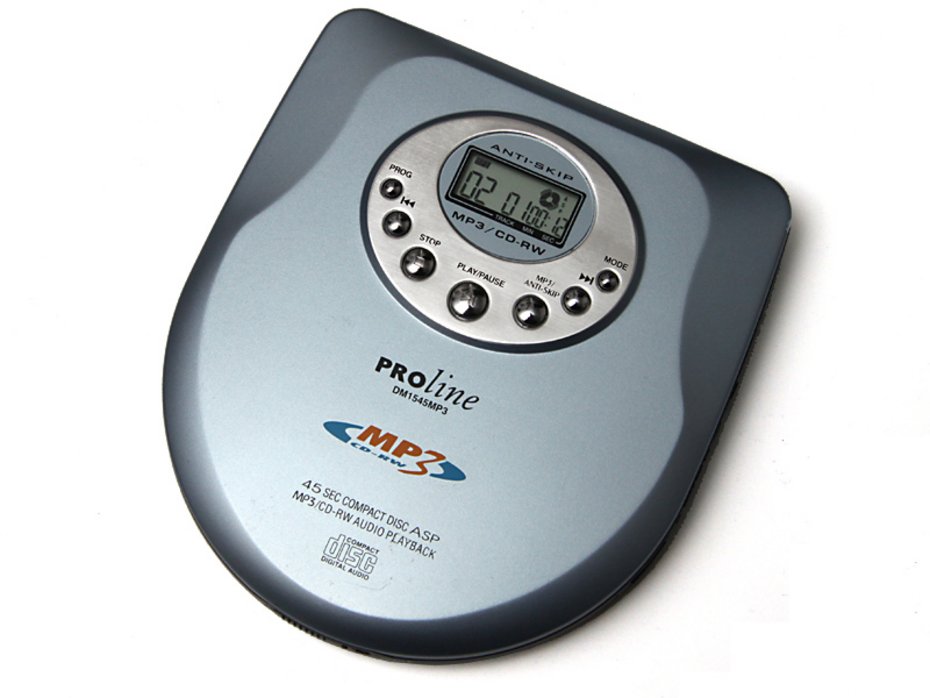

Eine besondere Variante des MP3-Players waren tragbare CD-Spieler, die neben normalen Audio-CDs auch CD-ROMs mit MP3s abspielen konnten. Damit konnten die Hersteller den teuren eingebauten Flash-Speicher einsparen und hatten gleichzeitig den Vorteil eines auswechselbaren Speichermediums mit hoher Kapazität. Zwischenzeitlich hatten viele PCs einen CD-Brenner eingebaut und konnten die Medien daher bespielen. Solche Abspielgeräte waren kaum teurer als normale, einfache CD-Abspieler und damit deutlich günstiger als die auf Halbleiterspeicher basierenden Exemplare. Die Geräte waren jedoch zwangsläufig deutlich größer und durch die enthaltene Mechanik empfindlicher und nicht erschütterungsfest. Der Preisverfall von Flash-Speichern machte tragbare CD-Player dann obsolet.

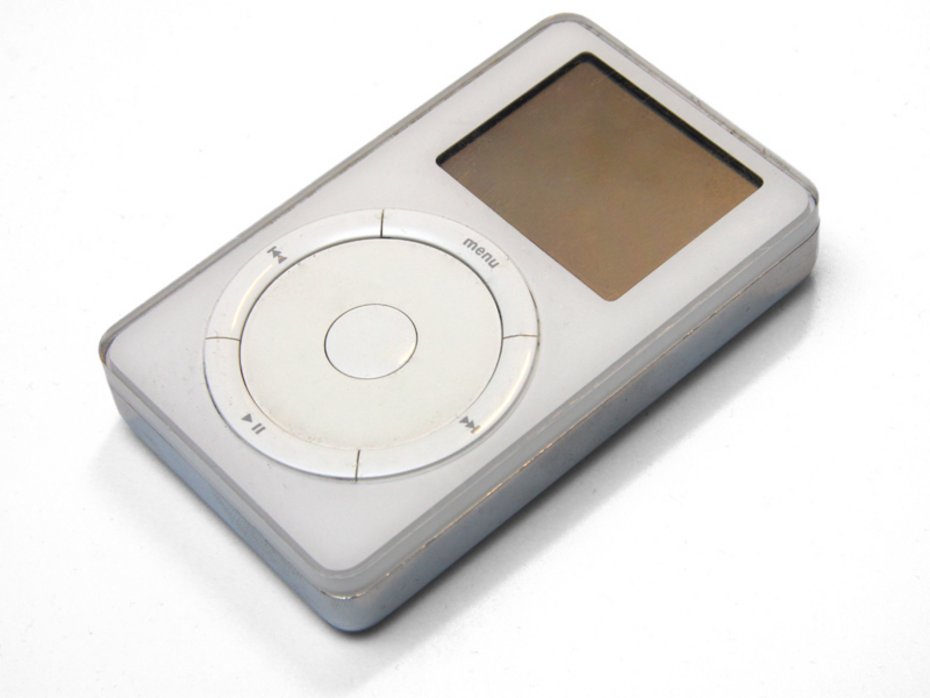

Eine entscheidende Wende auf dem Markt der MP3-Player führte eine Firma herbei, die man bis dahin eigentlich nur als Computerhersteller wahrgenommen hatte. Apple hatte Ende der 90er Jahre unter der Führung ihres zurückgekehrten Chefs Steve Jobs Abschied von einheitsgrauen Bürokisten genommen und mit dem iMac ein knalligfarbiges Computer-Ei auf den Markt gebracht. Er wurde Rasch zur Stilikone und Apple seither als Hersteller von Lifestyle-Computern wahrgenommen. Da passte ein MP3-Player gut ins Bild.

Der Ende 2001 auf den Markt gebrachte iPod überraschte mit einem völlig dekorfreien Design. Welch ein Unterschied zu den meist martialisch zerklüfteten oder mit dem Charme eines Digitalthermometers ausgestatteten Konkurrenzprodukten! Der iPod steckte in einem strahlend weißen Acrylgehäuse, dessen Vorderseite von einem großen Display und einem kreisrunden Bedienelement beherrscht wurde. Die Daten wurden auf einer 1,8“ großen und 20 bis 40 GB fassenden Festplatte gespeichert. Das Gerät wurde mit ebenfalls weißen Kopfhörern geliefert, so dass man zumindest in der ersten Zeit einen iPod-Besitzer auch dann erkannte, wenn das Gerät in der Jackentasche steckte.

Gänzlich einzigartig wurde der iPod durch die schnelle Anbindung per Firewire und die ungewöhnlich benutzerfreundliche Anwendungssoftware, die Apple zunächst nur für Mac-Anwender, dann jedoch auch für PC-Besitzer mitlieferte. Damit waren MP3-Player erstmals nicht nur ein Spielzeug für Technikverliebte, sondern für jedermann.

Apple blieb auch in den folgenden Jahren stilbildend bei hochwertigen MP3-Playern und brachte mehrere Familien in den verschiedensten Größen und Ausstattungen auf den Markt. Dem Mitbewerb blieb überwiegend nur die Konzentration auf preiswertere Modelle. Bezeichnenderweise war es ebenfalls Apple, die das Ende der MP3-Player in die Wege leiteten. Das iPhone taugte nicht nur zum Telefonieren, sondern ersetzte auch diverse andere Gadgets – darunter auch den MP3-Player. Da heute fast jeder ein Smartphone mit sich herumträgt, werden reine MP3-Player schlicht nicht mehr gebraucht.